외롭고 추운 유학생의 기억

2009년 7월 25일. 13년 전인데도 날짜와 시간 모두 생생하게 기억난다. 인천공항에서 울며 손 흔드는 엄마를 뒤로 하고 나는 비행기에 올랐다. 미국에서 살겠다는 결심을 하고 오른 비행기라 짐가방 조차도 너무 단촐했다. 당장 입을 옷과 랩탑 정도만 챙겼다.

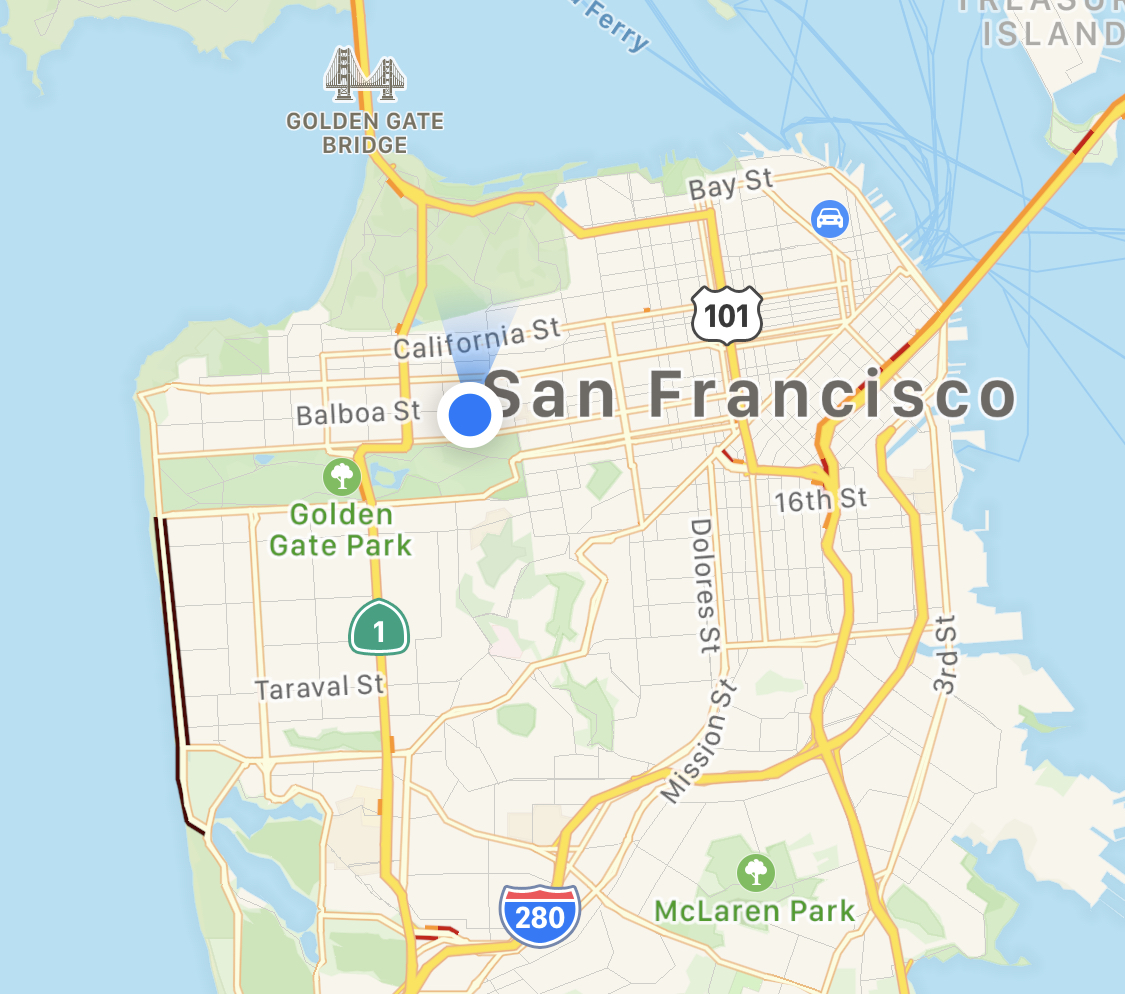

남들이 샌프란시스코 공항에서 가족과 친구의 환영을 받으며 나갈때도 나는 그저 묵묵히 내 가방을 끌고 ‘이제부터 대체 어떻게 가야하나?’ 그 생각으로 외로운 줄도 모르고 주변을 두리번 거렸다.

종로의 유학원에서 연결해 준 홈스테이는 한 달을 계약해서 선불을 하고 나왔기에 주소는 알았지만 공항에서 거기까지 어떻게 가야할지는 깊게 생각안했다. 나는 어수룩한 젊은 불법택시기사에게 낚여 그 차를 타고 천만다행으로 안전하게 도착했다. 그 택시기사 아주 어린 친구인데 어디론가 전화해서 길을 이리 저리 물으면서 도착했다.

종로유학원의 그 아가씨는 ‘샌프란은 일년 내내 온화한 날이라 얇은 남방이면 충분해요.’ 라고 했지만 문제는 그 아가씨가 네바다 주에서 학교를 다녔고 샌프란시스코에 한 번도 방문해 본 적이 없다는 것이다. 😂 샌프란의 7월은 바다에서 올라오는 차고 축축한 바람때문에 초겨울만큼 춥고 더욱이 오후 2시가 지나면서 급격하게 추워진다. 설상가상 그 집주인이 자리를 비워 난 집 앞 문턱에서 한 시간을 기다려야했다.

첫 날의 기억이 너무도 춥고 외로웠다.

이 집은 샌프란시스코의 자랑거리인 Golden Gate Park 와 가깝고 주변이 거주지역이라 매우 조용한 곳이었다. 비슷비슷한 집이 다닥 다닥 붙어있어 여차하면 지나쳐 나는 항상 번지수를 확인하며 걸었다. 4th Ave의 몇 번지인데 가봐도 정확한 집의 번지수는 기억나지 않았다.

집 주인은 40대 초반의 미혼여성이었는데 자기 인생의 자부심이 대단한 여성으로 커뮤니티 컬리지의 유아교육학과를 졸업하고 자신의 집 1층 거실에서 유치원을 했다. 하지만 그런 이유로 아침은 반드시 8시 전에 식사를 마치고 그 이후에 주방출입은 금지였다. 아침형 인간이 아닌 나는 매일 빵 한쪽 못 먹고 집 밖을 나서기 급급했고 항상 배가 고팠다.

이 집의 냉장고에는 어마어마한 양의 식빵, 마트에서 산 마카로니, 그 밖에 내가 뭔지 모를 음식이 많았고 그걸 점심으로 싸가는 것은 우리의 자유였지만 나는 손이 가는 음식이 없어 항상 배가 고팠다. 한국의 하숙집을 기대하고 온 나는 실망이 컸다.

첫 날은 주인의 남자친구가 얻어온 아주 얇고 토핑이 하나도 없는 피자로 저녘을 때웠다. 집에는 나 말고 독일에서 온 남자, 여자 그리고 나 세 명의 홈스테이 학생이 있었지만 그 중 내가 영어를 제일 못해서 그 피자를 먹는 저녘식탁의 시간이 너무 고통스러웠다.

아침에 그 집에서 나오면 나는 약 30분 걷는 거리의 어학원으로 향했다. 운이 좋아 아침에 일찍 일어나면 애기 엄마들이 젖먹이 애들을 떨구는 시간보다 좀 일찍 주방에 들어가 식빵 한 조각을 먹기도 했다. 그 식빵을 손에 들고 이 벽화가 그려진 Geary Blvd를 몇 번이고 걸었다. 흑인 거주구역의 구분선이 되는 이 길을 보며

‘내가 정말 미국에 왔구나. 나 이제 혼자 살아내야 하는구나.’

외로운 다짐을 몇 번이고 했다.

주변에 브런치글 취재차 다시 들린 4th Ave는 그대로였지만 나는 결혼도 했고 영주권도 있는 여엿한 시민이 되었다. 조용하게 늘어선 집들을 보며 이 많은 집 중에 내가 갈 곳이 없네, 하며 불안해하던 나는 이제 없다. 하지만 그 당시의 나의 미래에 대한 불안감, 당장 닥친 현실에 대한 조급함, 말도 안통하는 곳에서의 외로운 일상은 아직도 생생하다.

나, 13년 잘 살아냈다. 잘했다.

'유학생 이야기' 카테고리의 다른 글

| 샌프란에서는 부자(父子)가 울지 않는다-제발 좀 내려주세요!!! ㅜㅜ (0) | 2023.03.23 |

|---|---|

| 학생비자의 족쇄(3)-불법체류자 하겠습니다. (0) | 2023.03.23 |

| 학생비자의 족쇄 (2)-결석 3번이군요, 퇴학입니다. (0) | 2023.03.23 |

| 학생비자의 족쇄 (1)-학생비자의 감옥 (0) | 2023.03.23 |

| 강남 편집숖 딸과 나의 차이-갈비와 컵라면의 차이 (2) | 2023.03.23 |